「リール」は「糸を巻き取る」「糸を放出する」ための道具です。

あじのサビキ釣りでは2500番くらいのスピニングリールが扱いやすく他の釣りにも応用ができます。2500番というのは、メーカーが定めたリールのサイズです。

番手が小さいほどスプールに巻ける糸の量が少なくなります。番手が小さいとスプールの直径が小さくなり、スプールから糸がはみでて絡(から)む「糸ふけ」という現象が起こり易いのが実情です。

番手が大きいほどたくさんの糸を巻いてストックする事ができます。但しリールが大きく重くなり身体への負荷も大きくなります。価格も上がります。

価格については、流通価格で1000円~5万円くらいものが販売されています。性能は価格相応になります。初めて購入される場合は、サビキ釣り以外の釣り方も含めて流通価格で6000円以上の物を買えばトータルバランスが良いです。国内の釣り具メーカーとしては、シマノ、ダイワが有名で品質が良いです。

参考までにリールには、スピニングリール以外に構造が違う「ベイトリール」「クローズドフェイスリール」などがあります。

使える年数は、大事に使えば15年以上使えます。

普段のお手入れとして、使用後は真水のシャワーで洗い流して十分乾燥させることをおすすめします。

シャワーを使ったリールの洗い方

できる限りコンクリートなどの固い場所にスプールとベール部分を地面に接した状態で置かない、擦り付けない用にします。スプールとベールに傷がつくと、傷ついた箇所と糸が擦れて糸の寿命が短くなります。

コンクリートなどの固い路面にリールを置く場合は、ハンドルを下にしてスプールとベールが接地しないようにします。

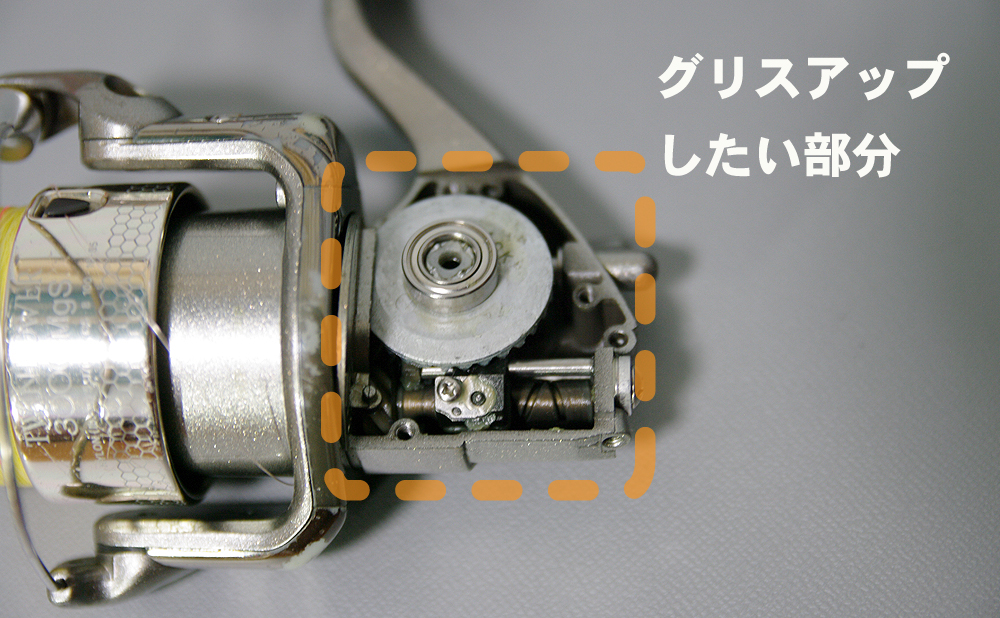

使用頻度にもよりますが、年に一度は分解して内部のグリスを新鮮なものに塗り替えれば内部ギヤの保護とハンドルの回転をスムーズに保つことができます。

オーバーホールをメーカー又は業者に依頼した場合、一般的なグリスアップと調整で5000円前後です。部品を交換する場合は部品代と手数料が加算されます。

サビキ釣りでのスピニングリールの使い方がよくわかる動画です。

糸をストックする「スプール」

スプールは糸を巻いてストックする部分を言います。スプールの直径と、溝の深さによってストックできる糸の長さがかわります。細い糸と太い糸を比較した場合、細い糸の方が長くストックできます。

巻き付けられる糸の長さは、説明書又はスプールに記載にされていることが多いです。

上記の写真において巻き付けられる糸の量は、2号で150m、2.5号で125m、3号で100mとなっています。

スプールに糸を巻き付けるには、リールを持参すれば手数料が入りますが釣り道具屋さんでやってくれます。自分でも巻くことも可能です。さほど難しくありません。巻き方については下記の動画を参考にしてください。

自分で巻きつける場合は、スプール径いっぱいまで巻かず、9割程度にとどめておく方が糸ふけなどのトラブルを軽減する事ができます。

スプールに糸を巻く方法がよくわかる動画です。

起こして「糸を送り出し」寝かして「糸を巻き取る」役目の「ベール」

糸を「送り出す」には、ベールをリールと垂直(すいちょく)におこした状態にします。

糸を「巻きとる」には、ベールはリールと平行(へいこう)にたおした状態にします。

ベールの根元には「ローラー」が付いています。「ローラー」は「糸がよれる」のを軽減する役割を持っています。

とても簡単なベールの使い方動画

ぐるぐる回る「ハンドル」

ハンドルは「ぐるぐる回して」糸を巻き取る力の源(みなもと)になります。右ハンドルの時は、時計の針と同じ方向にまわり、左ハンドルの時は、逆になります。リールのタイプによりハンドルは、左右どちらにも付け替(か)えることができます。

リールを購入する際は、ハンドルの左右を確認(かくにん)して下さい。右ハンドルと左ハンドルは利き腕によって使いやすさが全く違います。間違って購入すると後悔します。左右付け替え可能なタイプも販売されています。付け替え可能なタイプは自由が効いて便利です。

「ストッパー」OFFで逆回転OK

ストッパーは、ハンドルが逆転しないように切りかえるレバーです。

通常、ストッパーがオンの状態で一定方向にだけ回転するようにして使います。

糸がからまってどうしても、逆転させたい時などに使います。高度なテクニックとしては、糸にテンション(張力)をかけたまま魚とのやり取りをしたい場合はストッパーをオフにしてハンドルをサミング(軽く抑える)しながら使う場合もあります。

不意な力に対応する「ドラグ」

スプールの上部についているツマミを「右に回すとドラグが強くなり」「左に回すとドラグが弱く」なります。

ドラグとは「糸を引っ張る」強さを言います。

ドラグがゆるすぎるとスプールが空回りして、糸を巻き取ることができません。通常はスプールから出ている糸を引っ張って糸が切れない程に調整するのが良いです。

あじのサビキ釣りでは、あまりドラグの強弱を心配する必要はありませんが、大きな魚がかかって糸が強くひっぱられた場合、ドラグが効いて糸が切れるのを防いでくれます。

ドラグの調整がよくわかる動画です。

情(なさけ)けなくなる「糸ふけ」

よじれた糸がスプールから、かたまりになって「ドバッ」とはみ出てしまうことを言います。

つり糸は一度、絡(から)んでしまうと元に戻すのが「面倒で難しい」です。

糸ふけができる原因は、スプールに糸を巻き過ぎている場合に起こりやすく、糸を巻き取る際にかかるテンションの強さと糸を巻き取るときに発生する「よじれ」という現象が原因です。「よじれ」は、糸が「こより状」なった状態です。

糸を巻き取る際はある程度テンションがかかった状態の方が良いです。仕掛けが切れてゼロテンションの場合は、巻き取り時に糸を指で軽くつまんでゆっくり巻き上げるのがポイントです。その際、糸の摩擦で指が切れないよう注意してください。

楽しいあじ釣りも「糸ふけ」によって、絡(から)んだ糸を直すために釣れる時間を割く必要があり「情けなくなります」。絡(から)みがひどい場合は、あきらめて絡(から)んだところをハサミでカットする方が「楽」で早いです。カットした糸は持ち帰って捨てて下さいね。

「糸をカット」する時の注意点

絡(から)んだ糸をカットする時は、仕掛けを海中から陸に上げて糸の処理をしましょう。

海中に仕掛けが投下された状態で糸をカットした場合、仕掛けが海底へ落ちて行ってしまいます。「さよなら~」と辛い思いをします。初心者ではよくやってしまう、登竜門(とうりゅうもん)とも言えます。

慣れると簡単です!

スピニングリールの扱いについては、慣れが大切です。釣りをしていると考えるまでもなく経験で自然(しぜん)とリールの扱いが上手(じょうず)になってきます。 「習(なら)うより慣(な)れましょう」

このページを見て頂いてありがとうございます。